今年3月,8位来自重庆南岸区“北斗农民管乐队”的成员与国家交响乐团的合奏节目,成功登上了央视舞台,燃爆现场。

过去,他们都是当地普普通通的农民,忙时种庄稼、做农活,闲时就看电视、打麻将。近年来,受“文化下乡”的熏陶,几个爱好者便组建起了农民乐团,并从最初的7人发展到现在的50多人。

这正是我市公共文化服务建设的一个缩影。如果说,文化产业的发展,是为了满足人民群众多种类、多层级的文化需求。那么,公共文化服务体系的建设,则是一种刚性兜底,是为了保障人民群众享受基本文化的权益。

群众广场舞展演

近年来,我市通过大力推进文化惠民,加快完善公共文化服务体系,极大地丰富了群众性文化活动,更好的满足了人民群众精神文化需求。其中,渝中区、北碚区、江津区相继被授予“国家公共文化服务体系示范区”,南岸也已获得该示范区的创建资格。

完善设施网络 打通触摸文化“最后一公里”

“过去想看书,还非得大老远到图书馆借,现在在社区的阅览室就可以看到,方便多了。”面对即将到来的暑假,家住大渡口区的刘军决定约上小伙伴,天天泡在社区阅览室里。

渝北区文化馆数字体验区

构建公共文化服务体系,首先得让市民有更多元、更便捷的渠道去享受文化。

为此,近年来,我市采用新建或提档建设、法人治理结构改革、文图两馆总分馆制改革等方式,逐渐构建起市、区县、乡镇(街道)、村(社区)四级现代化的公共文化设施网络。据统计,全市每万人拥有“三馆一站”,即图书馆、文化馆、美术馆、文化站,面积从2015年的568平方米增至2018年的617.8平方米,超过全国平均水平。

其中,在建设方面,国泰艺术中心、重庆市群众艺术馆新馆、大足石刻陈列总馆、重庆自然博物馆新馆等9个市级文化设施陆续投入使用;新改扩建区县图书馆20个、文化馆21个,达国家等级馆率分别为100%、95.12%;提档升级775个乡镇、204个街道、6840个村、2562个社区综合文化服务中心,覆盖率分别达到95.67%、91.47%、84.03%、86.43%。

北碚图书馆

重庆市图书馆

在文图两馆“总分馆制”改革方面,截至2018年底,我市建成1433个图书馆分馆,其中民办公助、民营馆105个,全民阅读活动同比增加45%;建成1038个文化馆分馆,其中民营馆38个,全民艺术普及活动同比增加65%。重庆中国三峡博物馆积极探索博物馆总分馆制度建设,重庆师范大学分馆、云阳博物馆分馆正式挂牌。

如今,随着信息技术的发展和普及,越来越多的市民将选择用网络的方式去享受文化。

为此,我市也正在通过“互联网+公共文化服务”的方式,建设智能文化终端,搭建智慧文化平台,以进一步完善公共文化服务体系更为完善。例如,建成数字图书馆43家、数字文化馆7家、数字农家书屋580个,建成44个24小时自助图书馆;巴渝文化云、科普文化云、群众文化云等平台陆续上线运行等。

丰富产品体系 让“文化菜单”更加丰盛

早上要去社区的文化服务中心学书法,下午要到去学手工,晚上要到观音桥广场去跳坝坝舞,周末或者节假日还要参加各种区里组织的文艺汇演……家住江北,去年刚退休的李阿姨每天都忙得很。

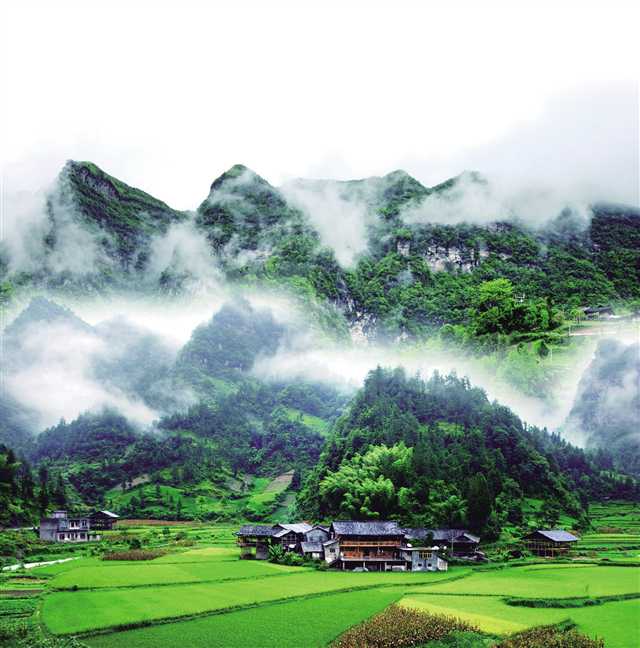

黔江土家十三寨

文化产品的供给质量,将直接决定大众的接受度和满足感。近年来,我市正在通过不断丰富产品内容、创新产品形式,抓好舞台艺术、重大公益出版、群众文艺创作等公共服务的产品生产,从而优化公共文化产品的供给,以更好满足人民群众精神文化需求。

为此,我市搭建了作品比赛、展演、巡演等平台,陆续推出了高质量的《江姐》《红岩魂》《天路彩虹》《大禹》等一大批文艺作品;举办“渝州大舞台”活动,每年送演出进基层1000场,在10所高校、100所中学、100所小学开展了优秀传统戏曲进校园活动;开展全民阅读活动,每年开展8000余场大型阅读活动,在中国新闻出版研究院发布的城市公共阅读服务指数排行榜中重庆排位第9,在阿里依据大数据发布的《2018年中国人读书报告》中国城市阅读排行指数榜上,重庆的纸质书阅读排名第五名

此外,我市还创建了“阅读之星”市民诵读大赛、舞台艺术之星选拔赛、社区文化节、乡村文艺会演、戏剧曲艺大赛、美术书法摄影联展、民间文化艺术之星选拔赛、微视频大赛、广场舞大赛等一批市级品牌文化活动。同时,培育出巫山红叶节、三峡移民文化节、武陵山民族文化节等一批区县文化品牌,年均开展活动1.5万场,参与群众3000万人次。

为了保障产品质量,我市还在规范化、制度化的基础上,还激励各类公益性文化机构充分发掘自身优势资源,生产独具特色的文化产品,打造面向群众的公共服务品牌,提升公共服务的影响力。同时,扩大政府购买服务范围,鼓励社会力量提供更多优质公共服务产品,参与公共服务建设。

提升服务品质 让“文化惠民”覆盖更广、落得更实

作为公共文化服务体系中的重要一环,服务质量势必会直接影响整个体系的运行效能。近年来,我市正在通过强化服务意识、优化服务路径、创新服务方式,进而更加高效、高质量地提升服务水平。

例如,我市实行了公共图书馆、文化馆和乡镇(街道)、村(社区)综合文化服务中心全部免费开放,美术馆免费开放13家,博物馆免费开放81家,每年服务群众7200万人次以上。

其中,重庆图书馆“一卡通通借通还”服务向区县延伸,“你阅读我买单”智慧阅读、“网上借阅重图到家”在线借阅等项目得到市民广泛好评,当前正在全市范围内推广应用。

与此同时,我市还进一步加强了针对特殊群体的文化服务,例如持续开展蒲公英梦想书屋、农民工网络购票、文化大礼包、困难群众子女艺术培训等服务活动,年惠及群众100万人次。

值得一提,贫困的乡村地区,一直以来都是推进公共文化服务体系建设过程中的“硬骨头”,也是对本项工作标准化、均等化成效的最大考验。

为此,我市针对14个贫困区县,制定了《深化文化脱贫攻坚行动方案》,主要实施文化阵地设施提档升级、公共文化服务能力提升、文艺创作生产指导扶持、重点文化遗产保护利用、文化产业持续发展培育、人才队伍建设素质提升“六大攻坚工程”。

截至2018年底,14个贫困区县的公共图书馆、文化馆建筑面积增长都翻了一番,年购买1.7万场文艺演出,创作脱贫节目200余个,惠及群众1569余万人次,免费开放每年服务群众2500万人次以上。

另外,针对18个深度贫困乡镇,还制定了《深度贫困乡(镇)文化脱贫攻坚行动计划》《深度贫困乡(镇)文化脱贫攻坚重点项目单》,实施建设标准乡(镇)综合文化服务中心、村(社区)综合文化服务中心、乡(镇)电影院或室内固定放映厅,送设施设备、送文艺演出、送电影放映、送直播卫星接收设备、送图书、送培训的“三建六送行动”。

重庆“旅游厕所革命”成效初显

涪陵武陵山大裂谷水晶湖厕所

万盛黑山谷旅游厕所

璧山枫香湖儿童公园公厕

保质保量

自2015年旅游厕所革命工作实施以来,截至2018年底,我市计划建设旅游厕所3607座,实际完成3861座。其中新建3005座,改建856座,超出计划数254座,完成率为107.04%。基本实现了“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”的总体目标。

管养创新

巫溪县兰英大峡谷景区内旅游厕所为解决水资源匮乏的难题,在厕所周边修建了蓄水池,利用天然降雨和蓄水进行冲洗,确保厕所干净无味;

武隆、开州、万盛经开区等区县针对景区及周边游客量较大的情况,对部分旅游厕所进行智能系统的嵌入和改造,方便业主单位管理和提示,便于游客快速寻厕和使用;

江津、巫山、万盛经开区等区县严格用好厕所建设补助资金,通过政府主导、市场运作的模式,积极探索“以商建厕、以商管厕、以商养厕”的新路子。

机制护航

为了保障旅游厕所改革工作的顺利推进,我市建立完善了信息报送、检查考核、经验交流等工作制度,并把该项工作纳入到对各区县党委、政府年度实绩考核之中,同时将旅游厕所纳入游客满意度调查问卷,作为对各区县公共服务设施考核内容之一。

您即将离开“重庆市人民政府网站”