继欧洲先进制造企业重庆行落幕仅一周,山城再迎产业投资热潮。

11月25日,以“智链生态,渝见未来”为主题的2025中国产业转移发展对接活动(重庆)上,159个重点项目签约,合同金额超1100亿元,涵盖智能网联新能源汽车、高端装备制造、数字经济等多个领域,为重庆产业升级注入新动能。

这场国家级产业盛会,既是重庆践行东西部协作国家战略的生动实践,也是重庆从“制造重镇”向“制造强市、质量强市”跨越的重要契机,更是西部内陆地区承接产业转移、构建现代化产业体系的鲜活样本。

两江四岸风光。(资料图)

精准承接

链上对接激活产业新动能

推动产业有序转移是国家实施区域协调发展战略、优化生产力空间布局的重大决策,而产业转移发展对接活动正是落实这一部署的有力抓手和有效途径。

当天,重庆悦来国际会议中心内热潮涌动,智能网联新能源汽车、新一代电子信息、先进材料、枢纽港产业园、人才引育五大专题对接活动同步开展,精准聚焦重庆产业发展重点领域。

2025中国产业转移发展对接活动(重庆)举行。李文科 摄

“来了就是一家人”“随叫随到、不叫不到、说到做到、服务周到”“重庆将做好创新成果转化的‘试验田’和‘应用场’”……市经济信息委及两江新区、沙坪坝区、铜梁区、荣昌区、万州区等多个区县领导化身“金牌招商员”,携“政策包”“服务包”诚意推介,尽显合作诚意。

智能网联新能源汽车方面,市经济信息委亮出打造世界级产业集群的决心与蓝图,向全球投资者发出诚挚邀约;长安汽车、赛力斯等龙头企业明确表态,将与产业链伙伴共建开放融合的“新汽车”生态。

新一代电子信息方面,以具身智能为核心,活动搭建起产学研用协同创新桥梁,敲定了一批技术含量高、市场潜力大的重点项目,加速具身智能在汽车制造、民生服务、工业生产等领域的应用落地。

人才引育方面,对接活动现场气氛热烈,交流沟通区人头攒动。30余家重庆重点企业和科研院所与100余位高层次人才展开面对面交流。据初步统计,活动现场超过60%的人才与重庆企业达成就业或合作意向。

一系列对接活动下来,一批聚焦前沿领域、服务产业发展的机构与实验室在重庆正式挂牌成立。如重庆市具身智能协同创新联合会,将整合全产业链资源,推动开源社区与开放实验室协同发力;重庆大学国家卓越工程师学院具身智能实验室、具身智能机器人联合实验室等9个重点实验室与共创基地集中亮相。

重大项目集中签约。李文科 摄

另外,现场同步开展精准产业项目对接与签约,如聚焦新一代电子信息产业,300万元的汽车智能销售机器人系统联合研发项目、1100万元的具身智能机器人及AI视觉工作台项目,以及总投资52亿元的车规光电模组及MicroLED显示器件制造项目集中签约。

针对低空经济、人工智能、生物医药等新兴领域,北斗伏羲低空经济产业研究院项目落户璧山区,将依托北斗网格码技术,打造服务产品及无人机关键模组与算力底座。艾氪智能西南区域总部入驻渝中区,致力于打造人工智能产业集群,为制造业提供“产业大脑”和“AI数字员工”解决方案。

一个个研发机构、一个个签约项目落地,是重庆积极承接国内重点产业转移、优化全国产业布局的务实成果,也持续补全“33618”现代制造业集群体系短板。

作为“承东启西”的战略支点,重庆近年来通过集中对接东部优质产业资源,推动东西部产业链互补协同,为制造强国建设与产业链供应链安全稳定贡献力量。

数据显示,2023年11月重庆首次承办该活动以来,取得了显著成效,目前已经有102个项目开工建设、落地投资1475亿元。

生态共筑

实现从“单点”到“集群”跃升

产业转移不是简单的“腾笼换鸟”,而是一场关乎产业链重构、创新链融合、生态链升级的系统性工程。

“我们诚邀各位融入重庆的制造业生态,借力这里完备的产业基础和集群优势,共享‘重庆制造’持续跃升的红利。”开幕式上,市经济信息委主任王志杰发出诚挚邀请。

“产业发展从来不是单打独斗,而是分工合作、协同发展的成果。”重庆长安汽车股份有限公司首席专家黄忠强分享说,长安汽车发挥“链长”带动作用,目前在渝供应商数量约为220余家,全年区域采购金额约为470亿元,产业链的本土配套率正在持续提高。

赛力斯的供应链布局同样彰显协同效应,西南地区已经占到43%的比例,构成了核心生态圈;华东区域占比37%,是重要的技术前沿阵地;其余地区作为战略补充,这一布局确保了效率、技术与韧性的最佳平衡。

如今,智能网联新能源汽车领域,重庆形成长安汽车、赛力斯、千里科技等企业为龙头,600余家零部件企业、200余家汽车软件企业为支撑的产业集群,实现智能网联新能源汽车核心零部件“3个系统、12个总成、56个部件”全覆盖。

汽车产业的集群式发展,仅仅是一个缩影。

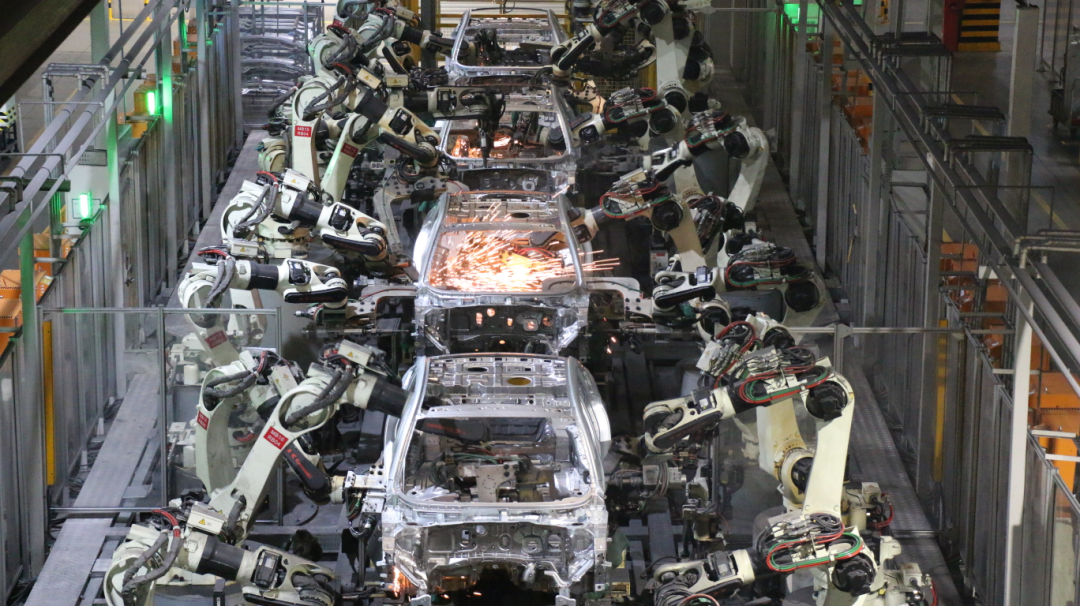

长安汽车生产车间。

近年来,重庆锚定“33618”现代制造业集群体系目标,依托“产业大脑”精准谋划,通过“链式引进、集群发展”,推动产业转移从“单点突破”迈向“整体跃升”。

例如,针对汽车产业“缺芯少电”问题,西部(重庆)科学城集聚华润微电子、联合微电子中心等20余家企业,构建“芯片设计—晶圆制造—封装测试—原材料配套”全产业链体系;涪陵区依托青山瑞浦、赣锋锂电等龙头企业,正在打造从正负极材料到电池回收利用的全产业链闭环等。

华润微电子展品。梁浩楠 摄

如今,产业转移的红利持续释放,创新动能不断增强。2023年活动签约的120个产业转移项目总金额达2021亿元,截至目前投资到位率超过70%,为全市制造业投资增长提供重要动力。

通过一次次产业转移发展对接活动,重庆在引进项目与资金的同时,还实现“以项目带技术、以技术聚人才”,推动创新链与产业链深度融合。

本次对接活动上,一系列创新成果发布再次产业协同发展加码赋能。

如重庆产业转移服务智能体发布,将基于“12+N”产业大脑数据与智能分析模型,为企业提供从意向研判到落地运营的全流程闭环服务,破解产业合作中的精准对接难题。

此外,《重庆市汽车、机器人和低空经济产业高质量发展人才需求目录》和《重庆市智能网联新能源汽车产业岗位(群)能力需求蓝皮书》,为产业人才发展提供了清晰指引。

赛力斯汽车的生产车间。

产业底气

东部产业纷纷“西进”重庆

一年接一年,为何东部产业纷纷“西进”重庆?

“重庆制造业基础雄厚,科教人才资源丰富,产业发展前景广阔、大有可为。”工业和信息化部党组成员、副部长谢远生的评价,道出产业“西进”重庆的核心原因。

全球前五的锂电池隔膜企业——江苏厚生新能源科技有限公司的落地历程颇具代表性。

2023年,因看好重庆产业基础与铜梁储能产业基地优势,企业将西南项目落户铜梁,2025年5月全面投产即满产,产品供不应求。“区委区政府组建专班全程服务,帮我们解决问题、对接客户与供应链,真正做到有求必应、无事不扰。”董事长史新昆的感言,印证了重庆营商环境的温度。

重庆产业基础雄厚,配套能力“即插即用”,加之良好的营商环境,是众多外地企业看好重庆的重要原因之一。

一趟满载货物的重庆中欧班列缓缓驶出团结村场站。

作为全国制造重镇,重庆拥有41个工业大类中的39个和全部31个制造业大类,如重庆智能网联新能源汽车产业实现了产业链全覆盖和集群式发展,任何上下游配套企业落户重庆,都能快速在本地找到供应商、客户和合作伙伴,实现“入园即入链”,大幅降低企业落地成本和投产周期。

不仅如此,当前,重庆正迭代深化以数智科技、生命健康、新材料和绿色低碳四大科创高地建设为引领的“416”科技创新布局,加快打造重庆信息与智慧医学研究院、重庆通用人工智能研究院等一批高端新型研发机构。

2024年,重庆综合科技创新水平指数位列全国第7、西部第1,一批高端新型研发机构加速落地,产业创新综合体为企业提供从基础研究到成果转化的全流程支持。

独特的区位优势更添竞争力,作为长江经济带与“一带一路”联结点,重庆是西部唯一具备铁公水空多式联运条件的城市、全国首个“五型”国家物流枢纽的城市,通过中欧班列、西部陆海新通道、长江黄金水道,能实现与长三角地区的江海联运,且航运成本仅为铁路运输的1/3,另外大幅缩短西部地区出海时间,能直达欧洲腹地。

这种“承东启西、连接南北”的独特区位,让重庆成为投资西部的“首选地”。企业落户后,既能辐射西部广阔市场,又能通过低成本物流链链接东部产业链,实现“一地布局、全国覆盖、全球通达”。

此次对接活动上,不少来自长三角、粤港澳大湾区等地的优秀企业也纷纷选择落子重庆,例如苏州的立琻半导体、常州的星宇车灯、深圳的飞荣达、昆山的沪光汽车电器、台州的合裕新材料等,进一步彰显重庆作为东西部产业协同核心枢纽的功能定位。

站在新的发展起点上,这场产业转移盛会,既是对重庆承接产业转移成效的肯定,更是新的发展契机。

重庆以东西部协作为纽带,以“33618”现代制造业集群体系为目标,持续深化机制创新、模式创新、服务创新,让产业转移的“活水”不断滋养高质量发展的“沃土”。

展望未来,重庆势必将在推进区域协调发展、建设现代化产业体系作出更大贡献,在制造强市建设的道路上书写更加精彩的篇章。

您即将离开“重庆市人民政府网站”