长寿狮子滩水库

江津天胜水库 摄/林寿乐

巴南丰岩水库 摄/叶良斌

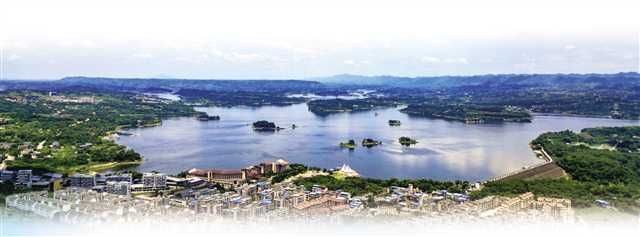

大足玉滩水库

黔江老窖溪水库 摄/舒富林

水利工程是经济社会发展的重要基础设施,也是生态工程。目前,我市一共有水库、水闸、泵站等各类水利工程34.4万多个,为我市经济社会持续健康发展提供了保障。但随着改革的深入和发展方式的转变,对水利工程建设管理提出了新的更高的要求,亟需对原有的《重庆市水利工程管理条例》进行修订。

2019年12月1日,新修订的《重庆市水利工程管理条例》(以下简称《条例》)正式实施。《条例》的修订和实施,是我市贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针,紧跟“水利工程补短板、水利行业强监管”新时期水利改革发展总基调,推动水利在发挥“三个作用”中展现担当、实现作为,加快水利工程管理体制改革和“放管服”改革精神的具体措施。

那么,新修订的《条例》如何助力我市依法提升水利工程管理工作水平的机制、方法和途径,助推重庆筑牢长江上游重要生态屏障,加快建设山清水秀美丽之地?市水利局相关负责人对《条例》进行了解读。

适应新时期水利发展要求

据了解,《重庆市水利工程管理条例》于1998年3月28日经市第一届人大常委会第八次会议通过,此前曾经过4次修正、1次修订。《条例》施行以来,为全市水利工程管理工作提供了法规制度支撑,促进了水利工程建设和管理。

截至2018年末,全市共建成各类水利工程344064个,其中水库3076座、山坪塘165983口、蓄水池166671口、引输水渠系11087公里、水闸118座、泵站8216座,对合理利用水资源,兴水利、防治水旱灾害,改善生态环境,发挥了综合效益,有效地促进了我市经济社会发展。

随着改革的深入和发展方式的转变,对水利工程建设管理提出了新的更高的要求:一是现有水利工程不适应新时代经济社会发展要求,需要促进建设和规范建设;二是管理体制机制需优化完善,管理责任需进一步明确,“放管服”改革特别是工程建设审批制度改革需要落实;三是部分上位法的修订,加强了涉及生态文明建设和环境保护的力度,《条例》法律责任部分条款与上位法规定不相适应;四是水利工程运行管理投入不足,缺乏长效保障机制。因此,亟需对《条例》进行全面修订。

2019年9月26日,经市五届人大常委会第十二次会议审议通过了《重庆市水利工程管理条例(修订草案)》,自今年12月1日起施行,《重庆市农村机电提灌管理条例》同时废止。

打通水利工程管护“最后一公里”

市水利局副局长刘正平介绍,《条例》立足问题导向,针对水利工程的监管不到位、水利工程管理体制不健全等问题重点突破,以求破解水利工程管护机制难题。

《条例》健全了市、区县、乡镇(街道)、村(居)民委员会分级管理体制,将水利工程管理责任体系延伸至村(居)民委员会,力求打通水利工程管护“最后一公里”。

《条例》规定,市、区县(自治县)人民政府负责加强对水利工程建设、管理和利用工作的领导,将其纳入国民经济和社会发展规划,完善财政投入保障机制,建立健全地方政府、主管部门、管理单位责任人制度,建立农业用水价格补贴机制,同时负责依法确定水利工程产权,颁发产权证书;乡镇(街道)负责做好本辖区内水利工程建设、管理和利用相关工作;村(居)民委员会作为群众性自治组织,则负责协助政府做好水利工程相关工作。

刘正平表示,如此一来,便将管理末端延伸到片区、乡镇(街道)水利服务机构等水利基层服务机构,筑牢织密了 “纵向到底、横向到边”的水利工程监督管理体系。

生态文明理念贯穿始终

值得一提的是,新修订的《条例》强调水利工程建设、管理和利用应当贯彻落实生态文明理念。“生态文明”四个字贯穿《条例》始终。

在《总则》中,立法目的由过去的“适应国民经济和社会发展需要”更改为“推进水生态文明建设和经济社会持续发展”。此外,《条例》还规定水利工程规划应开展现状调查,并对区域工程布局进行统筹考虑,以避免过度开发导致影响、破坏生态环境;要求水利工程建设应当依法办理环境保护、水土保持等审批手续;规定了水利工程管理者应履行保护水生态环境的职责,建立了水利工程生态环境破坏的生态修复、补偿赔偿制度。同时,还明确了水利工程综合利用的前提是必须符合水污染防治等相关法律法规的规定、确保生态安全,水量调度应兼顾生态用水等。

增强水利工程“造血”功能

我市各类水利工程的建成投用,对合理利用水资源,兴水利、治水灾,改善生态环境,发挥了综合效益,助推乡村振兴和扶贫攻坚作用巨大,有效地促进了我市经济社会发展。

那么,新修订的《条例》对我市水利工程综合利用有何规定?

刘正平介绍,《条例》倡导依托水利工程优势资源开展综合利用活动,以充分发挥工程综合效益。但同时应遵循以下原则:一是综合开发利用活动必须遵守《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》和本《条例》等法规;二是各类开发利用活动应以工程安全、生态安全为前提;三是在开发利用过程中,水利工程所有者、管理者或经营者,必须服从该工程的上级主管部门、防汛指挥机构等单位或部门的水量调度安排等。

此外,《条例》还明确了水利工程综合利用收益使用原则,即开展综合利用所取得的收益应当优先用于水利工程建设、管理和维护,增强了水利工程造血功能。

形成齐抓共管良好格局

《条例》还对各级部门责任进行了明确规定,向水行政主管部门之外的住房城乡建设、农业农村、林业等行业主管部门赋予了行政执法权限,形成了齐抓共管良好格局。

《条例》规定,部门责任分三个层面:一是各级水行政主管部门负责本行政区域内水利工程的统一监管指导;二是水利、住房城乡建设、农业农村等主管部门对其所辖的水利工程实施监督、管理;三是发展改革、财政、规划自然资源、生态环境等部门依据各自职责,做好水利工程建设、管理相关工作。

刘正平介绍,《条例》中加大了行政处罚的力度,调高了严重违法行为罚款的上限,并强调违法者应承担修复、补救义务,避免 “一罚了之”,增加了违法成本,回应了群众的呼声和社会关切。同时,针对国家工作人员、工程所有者管理者经营者和其他公民、法人和组织三类主体分别规定了法律责任,追责的对象更为广泛,更具操作性。此外,《条例》规定的法律责任的类型更加多样,针对某些危害公共安全、生态安全、侵害他人合法权益的特定违法行为,除接受行政处罚外,还要依法履行民事赔偿义务,构成犯罪的依法追究刑事责任。

“《条例》是一部专业性、社会性很强的地方性法规,《条例》的宣传贯彻落实将以问题为导向,有效解决痛点、堵点、难点,全面提升我市水利工程的建设、管理水平,助力重庆经济社会高质量发展。”刘正平说。

刘茂娇 刘涛 周振 图片除署名外由重庆市水利局提供

名词解释》》

水利工程:即合理利用水资源、保护水生态,兴水利、防治水旱灾害的工程,包括水库、山坪塘、引输水渠系、水闸、泵站、石河堰等工程及其设施。

《重庆市水利工程管理条例》呈现五大亮点

新修订的《重庆市水利工程管理条例》严格贯彻生态文明建设理念,坚持简政放权,把补齐水利工程短板、加强水利行业监管这一新要求贯穿到《条例》修订始终,呈现五大亮点。

一是健全了责任体系。将水利工程管理责任体系延伸至村(居)民委员会,健全了市、区县、乡镇(街道)、村(居)民委员会分级管理体制。明确了水利工程所属行业主管部门的监督管理责任,健全了水利工程监督管理责任体系。

二是完善了制度体系。建立了水利工程占用破坏补偿赔偿制度,为主张民事赔偿权利提供了法律保障;建立了特殊水利工程保护制度,对具有历史文化价值的水利工程实施特殊管理和保护,鼓励其申报历史建筑;建立了水利工程信息档案管理制度,实现了对各行业管理水利工程的全口径登记或备案。

三是加强了生态建设。明确了水利工程建设应当依法办理环境保护、水土保持等审批手续;规定了水利工程管理者应履行保护水生态环境的职责;建立了水利工程生态环境破坏的生态修复、补偿赔偿制度;明确了水利工程综合利用的前提,必须符合水污染防治等相关法律法规的规定、确保生态安全;明确了水量调度应兼顾生态用水。

四是强化了规划管理。对水利工程规划前期调查评估、规划主要内容、规划编制主体、编制审批程序、规划衔接、规划实施等进行了系统化完善,对提高水利工程建设的科学性和有效性具有重要意义。

五是深化了“放管服”改革。对政府投资的水利工程建设审批阶段、非政府投资的水利工程建设应履行的程序进行了明确,并优化了审批流程。对水利工程建设市场主体实行信用信息管理,全面加强了事中、事后监督管理。

您即将离开“重庆市人民政府网站”