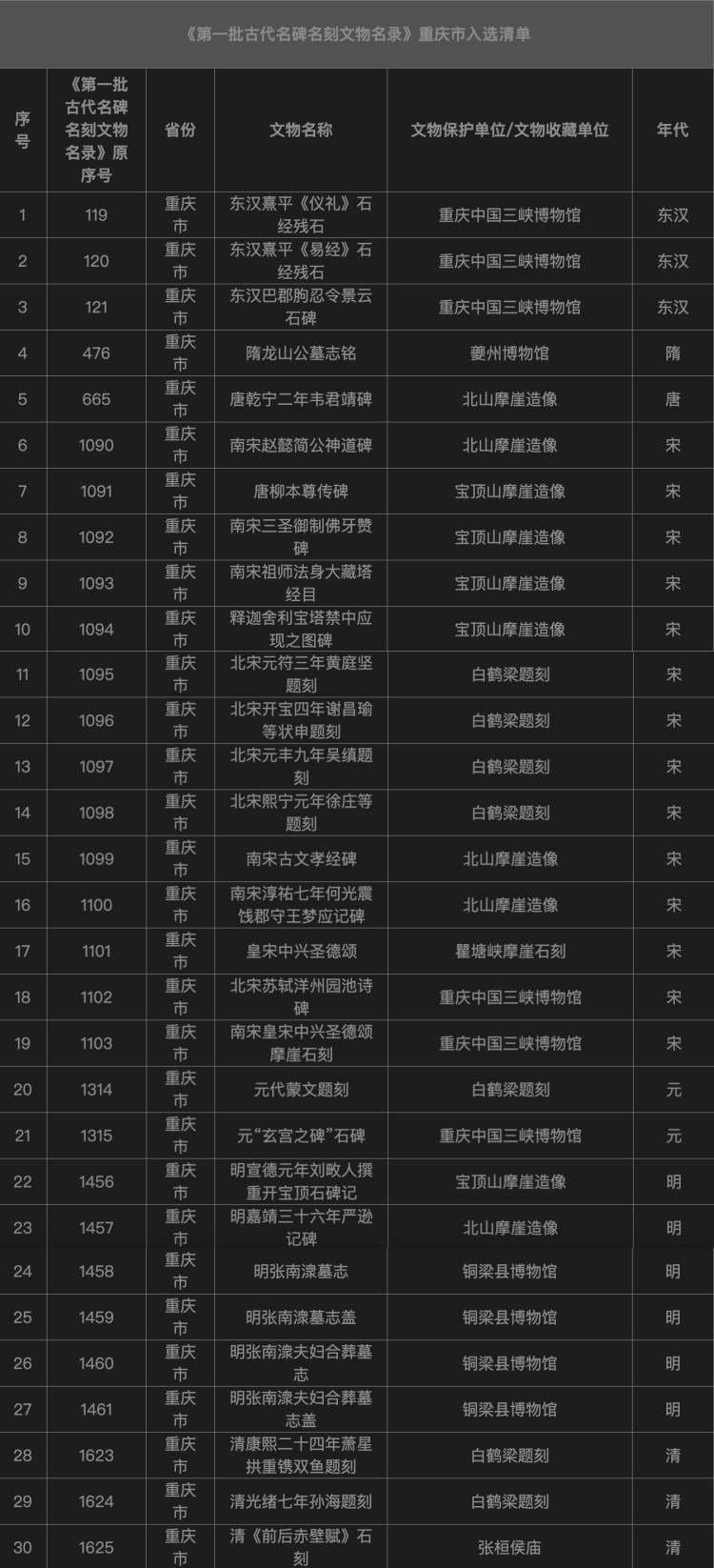

大足石刻的唐乾宁二年韦君靖碑、涪陵白鹤梁的多处宋代题刻,还有云阳张飞庙里久负盛名的《前后赤壁赋》石刻……全都榜上有名。7月21日,上游新闻记者从重庆市文化和旅游发展委员会(重庆市文物局)获悉,在国家文物局最新印发的《第一批古代名碑名刻文物名录》中,重庆共有19处不可移动碑刻石刻文物、11件可移动碑刻石刻文物入选。

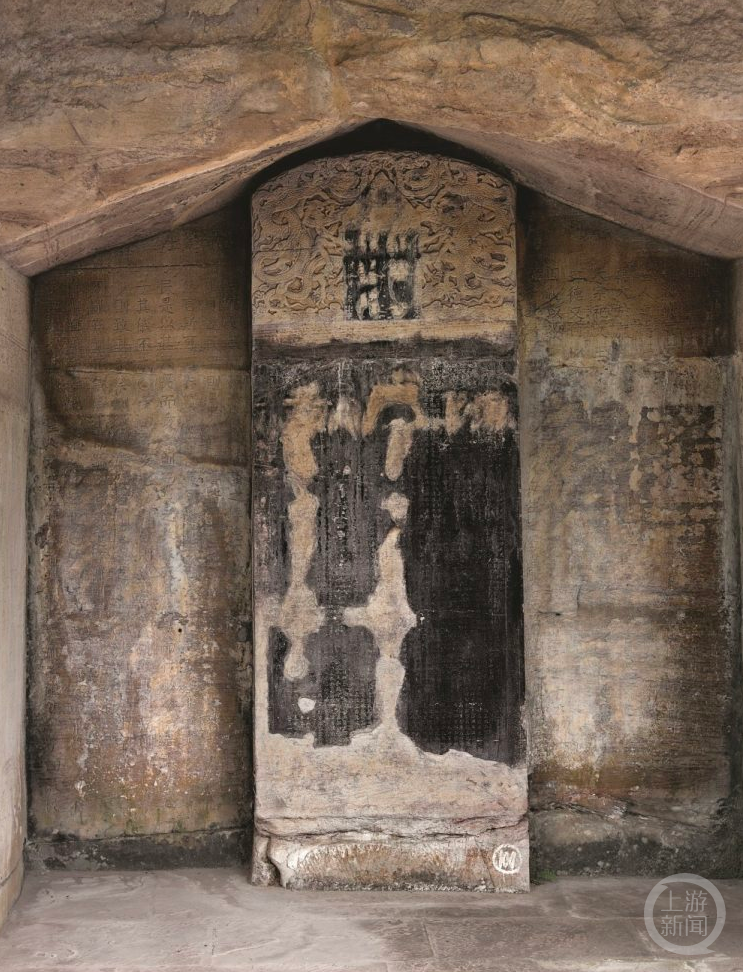

大足北山摩崖——唐乾宁二年韦君靖碑

大足北山摩崖——南宋赵懿简公神道碑

国家文物局本次推出《第一批古代名碑名刻文物名录》(以下简称《名录》),旨在加强我国古代碑刻石刻文物保护管理利用。该名录包含了碑刻、摩崖石刻等1658通(方)重要文物,刻成年代从战国至清代,文字种类包含汉文、藏文、蒙文、满文、维吾尔文等20种,全国31个省、自治区、直辖市均有分布。这些文物分别保管、收藏在323处文物保护单位和221家文物收藏单位。

国家文物局相关负责人表示,《名录》所称古代碑刻石刻文物,是指在各种石材上雕刻铭文,具有历史、艺术、科学等价值的古代物质遗存。我国古代碑刻石刻文物数量巨大、种类繁多,是独特的历史文化载体。古代碑刻石刻文物集书法、绘画、雕刻等多种艺术形式于一身,记录了中华民族、中华文明发展历程中政治、经济、社会、文化、天文、地理、风物等多维度、丰富的历史信息。古代碑刻石刻文物包括碑、碣、墓志、摩崖、造像、刻经等主要类型。

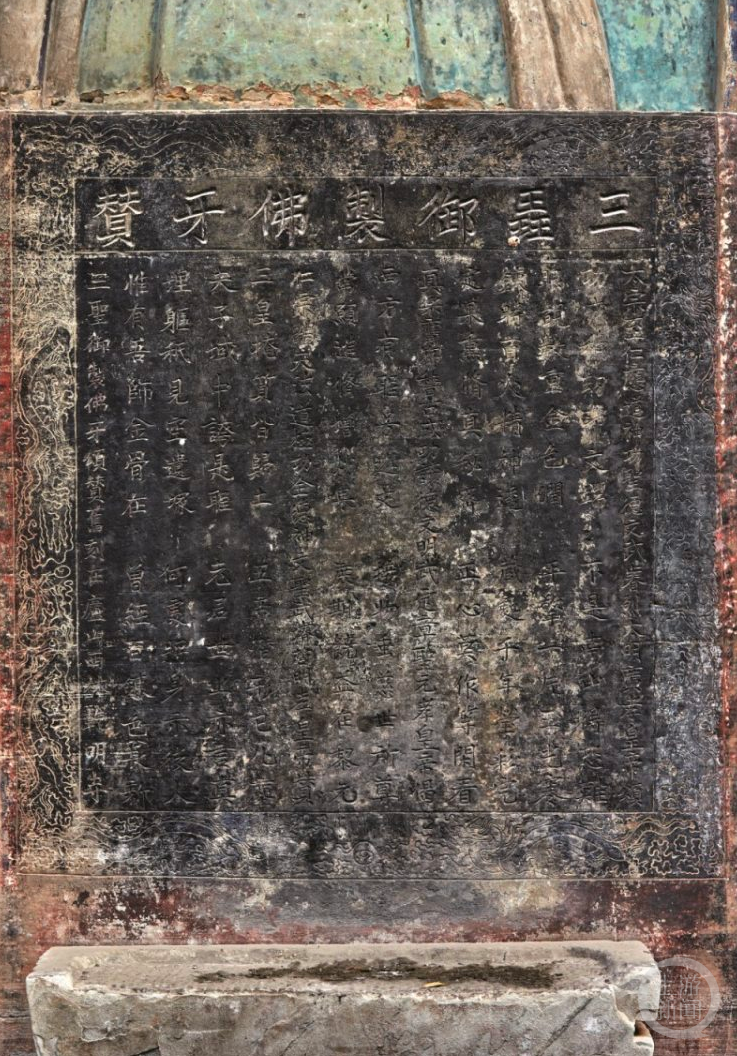

大足石刻宝顶山摩崖——南宋三圣御制佛牙赞碑

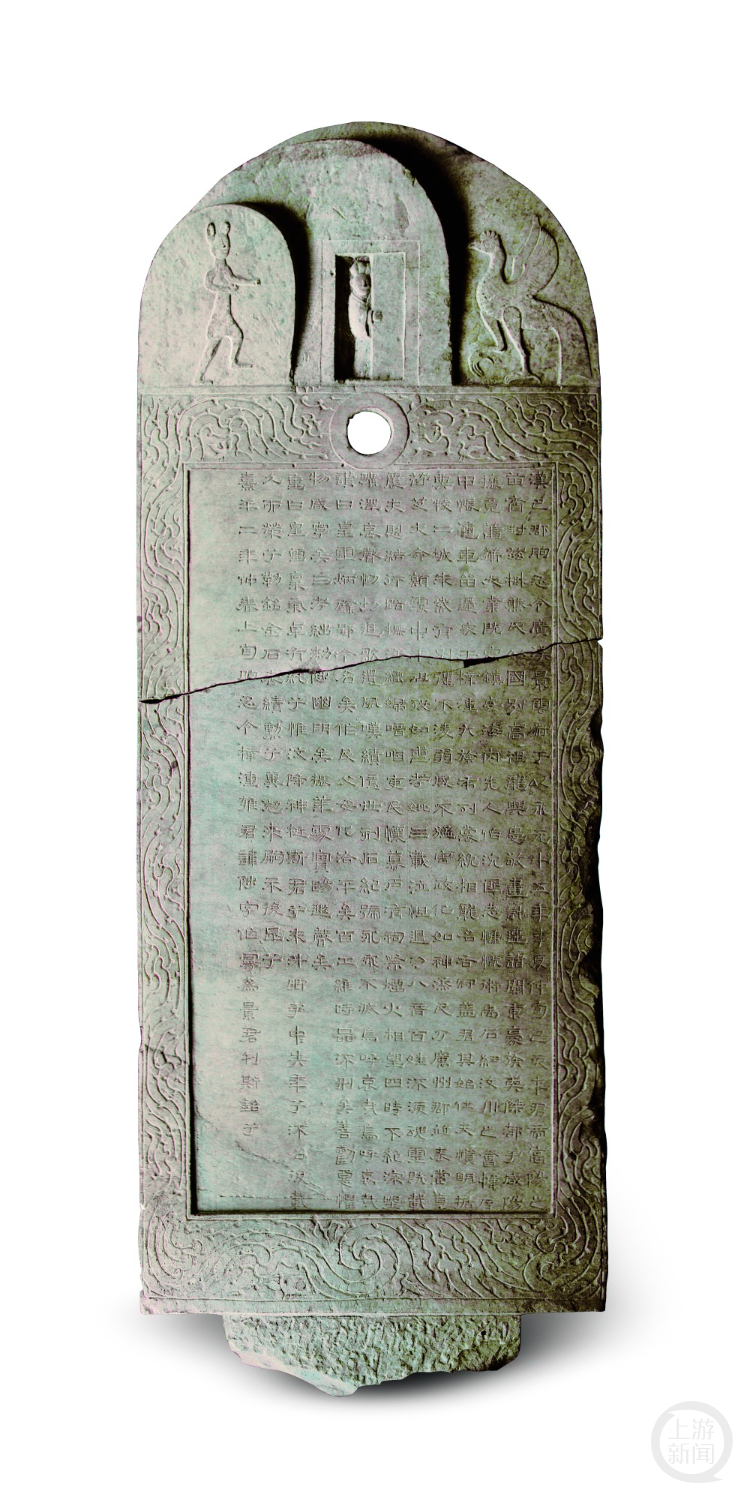

白鹤梁题刻——北宋熙宁元年徐庄等题刻

入选本次《名录》的重庆碑刻文物,刻成时代从东汉至清代,包括碑、墓志、摩崖、石经等多种类型,分布于中心城区、大足区、铜梁区、涪陵区、奉节县、云阳县等区县,保管、收藏在重庆中国三峡博物馆、大足石刻艺术研究院、白鹤梁水下博物馆等7家单位,记录和反映了西南地区民族融合、巴蜀文明发展历程等重要信息,具有突出的科学、历史和艺术价值。

其中,入选《名录》的不可移动碑刻石刻文物有19处。主要是唐代至明代的碑碣和石刻,以宋代摩崖石刻类为主。宋元时期,碑刻石刻基本保留了唐代的形制,使用范围更加广泛,文字内容更丰富,其中大足石刻北山摩崖、宝顶山摩崖,以及白鹤梁题刻是这一时期的典型代表。这些碑刻石刻内容涉及广泛,记录和反映了宋元时期中华民族融合发展的历史轨迹,以及巴蜀宗教、长江水文、重要历史人物和事件等重要信息,科学、历史和艺术价值突出,具有不可替代的实证价值。

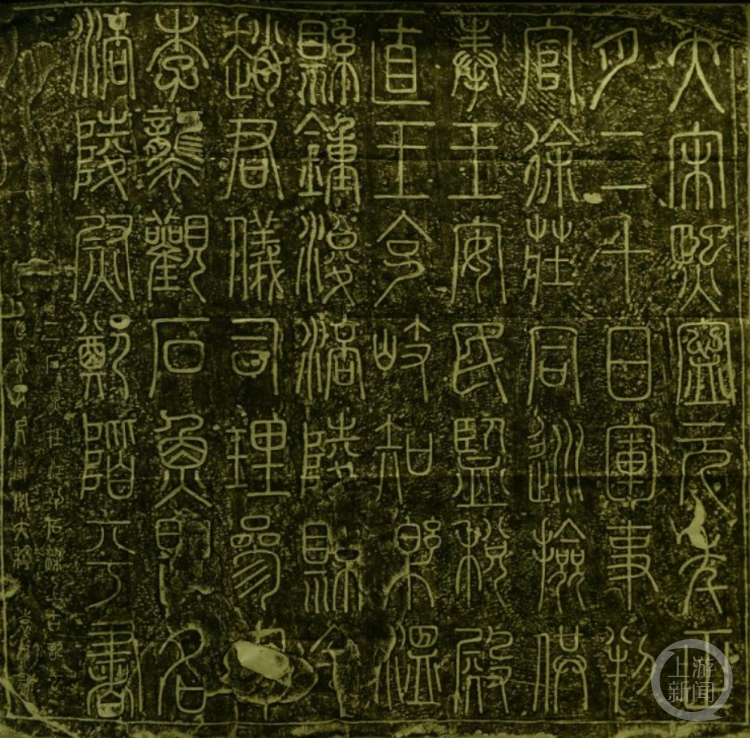

东汉景云碑

入选《名录》的可移动碑刻石刻文物有11件。主要是汉代至明代的石刻,包含石经、碑、墓志、摩崖等类型,内容涵盖全面,是重庆特色地域文化的典型代表,是研究西南民族、三峡文化、移民文化的重要物证。这批碑刻文物学术性、艺术性突出,属于学界公认的石刻精品,具有较高的书法价值、历史价值和文化价值。东汉时期碑刻石刻大量出现,类型和形制也逐渐清晰,主要类型有碑、碣、摩崖、石经等,重庆中国三峡博物馆收藏的东汉熹平石经和景云碑就是这一时期的典型代表,无论从文字、书法演变的角度,还是从史料的角度来看,都具有非常重要的价值。

2022年,重庆市开展了碑刻石刻文物资源调查工作,总计调查不可移动碑刻石刻文物资源764处3258方(通),可移动碑刻石刻文物资源516件(套)。不可移动碑刻石刻文物分布在37个区县,其中全国重点文物保护单位16处、省级文物保护单位49处、区(县)文物保护单位241处;可移动碑刻石刻文物分布在32个国有文物收藏单位,其中一级文物13件(套)、二级文物20件(套)、三级文物97件(套)。下一步,重庆市各级文物行政部门和相关保管、收藏单位将进一步切实做好碑刻文物保护、管理、研究和利用工作。

您即将离开“重庆市人民政府网站”