8月22日8时,重庆市气象台发布气象要讯。

预计22—23日,我市各地多云有阵雨或分散阵雨,局地中到大雨(15~40毫米),24日晴热高温天气再次发展。

未来三天天气预报

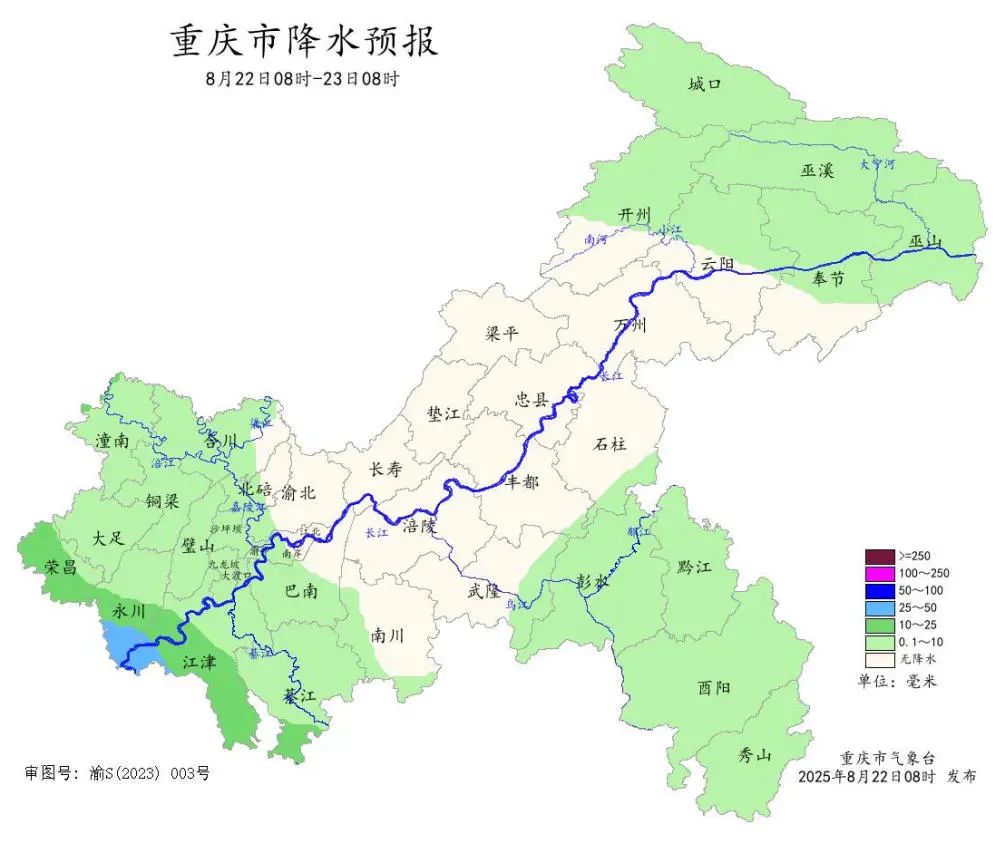

22日白天到夜间(22日8时—23日8时)

各地多云有阵雨或分散阵雨,局地中到大雨(15~40毫米),气温21~37℃;中心城区多云有分散阵雨,气温29~36℃。

23日白天到夜间(23日8时—24日8时)

各地多云有阵雨或分散阵雨,气温21~38℃;中心城区多云有分散阵雨,气温28~37℃。

24日白天到夜间(24日8时—25日8时)

偏西偏北地区多云有分散阵雨,其余地区多云到晴,气温21~39℃;中心城区晴间多云,气温28~38℃。

提醒您:

雨下哪去了?

原来是“分散性降雨”惹的祸!

近两天,不少小伙伴都在讨论:“早上看预报说要下暴雨,结果等了一天,一滴雨都没见着。”“我家这儿艳阳高照,我朋友却发来视频说他那边雨都能拿盆接了!”

这是天气预报“不准”,还是“雨有性格”?答案可能就藏在五个字里——分散性降雨。

分散性降雨vs系统性降雨,你分得清吗?

很多人以为,下雨就是整片区域下雨——但实际上,雨也分性格。可以把它分为两种类型:系统性降雨(区域性降雨)和分散性降雨。

我们可以将系统性降雨想象成“从空中大范围倒下几桶水”,而分散性降雨则更像“打翻了几杯水”。前者来势汹汹,范围广、时间长,后者则是零零散散、时断时续,常常让人“听说要下雨,却没感受到”。

系统性降雨通常由大尺度天气系统引发,比如锋面、低压槽、台风等。当干冷空气和暖湿空气相遇,由于暖湿空气更轻,会被迫爬升到冷空气上方,冷却凝结成水滴,形成降雨。这种降水的特点是水平范围大,可达上千公里,有时覆盖几个省份;降雨持续时间长,有时长达几天。

而分散性降雨主要由局部对流云团引发,常见于夏季午后地面受热强烈的时段。太阳炙烤地面,水汽随气流上升,积云发展成浓积云,再升级为积雨云,这时就可能引发局部阵雨以及雷电、大风等强对流天气。这种降水的特点是范围小、时间短,可能只覆盖几个乡镇或一个城区,甚至“马路这一头下、那一头不下”,持续时间多为几十分钟到数小时。

为何分散性降雨这么难“抓”?

相比一整片移动稳定的系统性降雨,分散性降雨就像“薛定谔的雨”——在你抬头之前,它既可能正对着你倾盆而下,也可能你这儿一滴没有而隔壁街道却下得欢。它难“抓”的主要原因有两个:

一是触发机制局地化。分散性降雨多由局地对流触发,会受局地风场、地形、邻近云团下沉气流等小尺度扰动影响,这些扰动水平尺度可能只有几公里甚至几百米,远小于常规的数值天气预报模式(如3–10km分辨率)网格的解析能力,因此往往模式难以准确解析和预报。模式能判断“这片区域可能有对流”,但很难精确到“哪条街,几点下”。

二是生命期短,变化快。造成分散性降雨的对流云团可能十几分钟内由无到有,再迅速消散。而数值预报模式输出通常是按整点或半小时间隔更新的,等雷达捕捉到它时,它可能已经成形甚至快结束了。虽然多源数据融合技术在进步,但实时精细化降水落区的确定性仍有限。归根到底,模式分辨率的限制和初始场观测密度不足,是目前预报分散性降雨的两大“天花板”。

“抓不住”是不是就不预警了?

并不是。即便是分散性降雨,只要实况监测或短时临近预报显示它将在某区域达到暴雨标准,就会发布预警。国家暴雨预警标准(蓝色、黄色、橙色、红色)是按降雨量阈值和预计影响区域来定的,比如1小时≥30毫米(短时强降水)或6小时≥50毫米。预警范围通常覆盖可能受影响的整个片区,即使其中大部分地方可能并不会下雨。这不是“乱发”,而是宁可多提醒,也不漏预警。

教你分辨:分散性和系统性降雨

打开天气APP里的雷达图,你会看到一片彩色的“雨点”或“云团”。掌握几个特征,你也能初步判断降雨类型,做自己的“天气预报员”,更好地安排出行。

对于分散性降雨,雷达回波呈一团团小斑块,范围小、分布零散,中间夹着大片空白区域。颜色多变,有的地方是浅绿色(小雨),有的地方是“番茄鸡蛋”(强对流)。这意味着,今天的降雨可能出现“一街暴雨、一街艳阳”的情景,降雨位置变化快,持续时间短。遇到这种雷达回波图,出门最好带伞,但也可能用不上。

对于系统性降雨,雷达回波几乎连成一整片,范围广、颜色均匀(多为绿色或黄色),边界移动缓慢,常呈带状或大片状结构。这类降雨覆盖面大、持续时间长,一旦下起来,全天可能都在持续。这就提醒我们,要提前做好防雨措施或减少出门。

所以,下次遇到“预报说有雨我这儿却没下”的情况,这可能不是预报错了,而是你和雨的缘分没到。掌握一些简单的雷达图观察方法,就能自己判断“雨在哪、往哪走”。大气科学在不断进步,预报技术的“天花板”也会逐步抬高,但在那之前,理解预报边界、善用工具,就能让我们更从容地应对晴雨变幻。

您即将离开“重庆市人民政府网站”